歴史をたずね 自然と親しむ レヌカーの旅

2026年 新春のご挨拶

2026年の干支は 午です。

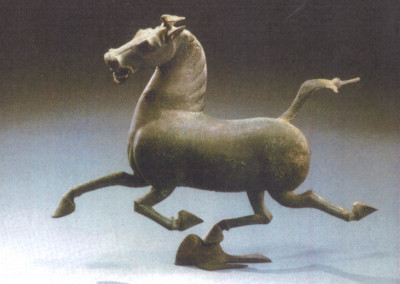

かつて「レヌカーの旅」で鑑賞した馬の美はペルセポリスの浮き彫り、ローマのモザイク画、イタリア・ルネサンスの悍馬たち、関帝の赤兎馬などいろいろありましたが 今年の干支午としては 中国もシルクロードに近い蘭州は甘粛省博物館の銅奔馬(漢)にしました。

|

高さ34.5センチ、長さ45センチは車馬行列の馬のサイズですが、前脚で空を掻き分け、飛ぶ燕を右後脚で踏んで足場にして 左後脚で雲か霞か 一蹴り飛ばした姿は暗雲たちこめる2026年新年開運に相応しく タイ東部国境問題解決の希望も託せそうです。

あの博物館は素晴らしかった!

また ご一緒に旅をしたいですね。

良いお年をお迎えくださいませ。

レヌカー・M

旧臘 12月の旅のご報告

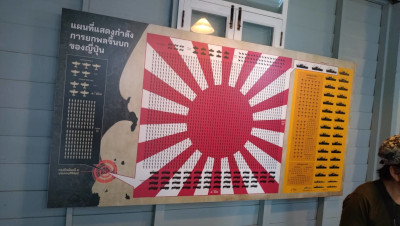

再起第4回目の旅を施行しました。12月5日(金)−6日(土)のプラチュアブキリカンの旅です。 これまで 「美しきタイの自然をたずねて サームローイヨード国立公園」と銘うって 何十年も施行してきた旅ですが 今回は初めて 大東亜戦争の旅と正面切ってうたい 日本軍のタイ上陸にタイと日本の合意があったかのかどうかを考えてみました。

日本には日本の都合、タイにはタイの都合があったことは 分かりました。ここで すりあわせがうまく行かなかったことを ピブン首相のせいにする説がありますが 私たちは 1932年の立憲革命を起こした軍人たちが10年後に日本と対決するので華僑出でありながら 「タイ人」でいることを選んだピブン以下 革命主導者たちと日本との協力関係を探ってみました。 2日間の旅で 帰りは列車でしたので 討論できず また 私が第一日目にホワヒン駅で「置き引き」に重要所持品の入ったバックを盗まれるという不始末を起こした故にその事後処理にもをとられ 余裕がなくなりました。 協力してくださった参加者の方々に深く感謝すると ともに 自己反省をしております。

「タイ人の誇り」とは何? 其の発生と育成過程の歴史 其の発露のかたちと理解を2026年の旅でも続けていきたいと思っております。 ご協力くださいませ

|

|

|

Photo by: Mr. J. Ichimura |

簡単に1月と2月の旅の予定を記します。

1月6日(火)と24日(土)

★ブリーの変貌:サムッサコーンとサムットプラカーン

近世アユタヤーの軍港から近代近郷農業産地へ。

費用:3500B(専用車 国鉄ローカル線2線 フェリー 人力車 長尾船

美味しい昼食 午後のお茶 資料 入館料 旅行災害保険)

レヌカー同行

出発 朝7時45分 ラチャダーピセク通り スクムヴィットソイ16近く歩道橋下集合

解散 午後5時予定 スクムヴィット ソイ26 エムポリアム横

★ 中国正月の旅 2月17日 「古き佳き中華街とその変貌」

集合時間と費用は 追って 広告させていただきます。

レヌカー・M